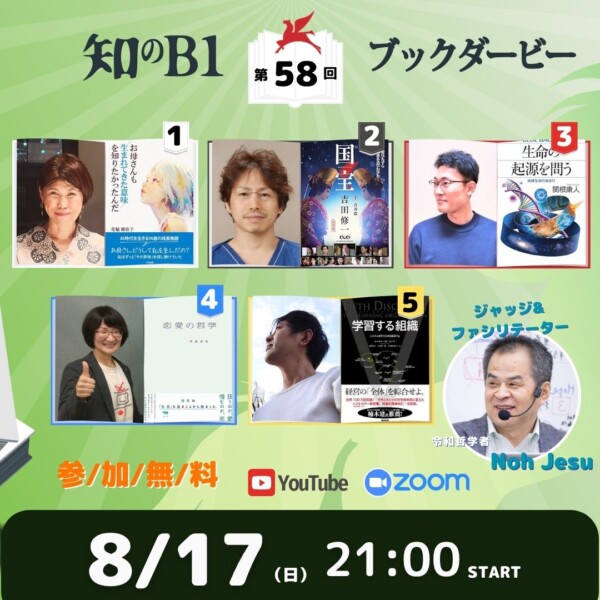

【第139回12月15日分】「特異点」ディスカバリー部門 エントリー

令和哲学

AWARD

特異点ディスカバリー部門

日々木 弓絃さん

今日の特異点

破壊のオーケストラへの挑戦。

二日目のスタートに、レナード・バーンスタインを登場させたことで、ファシリテーターのポジションが明確になりました。

指揮を振らずに指揮をする、音楽に埋没仕切ってしまうカリスマ性と、自己破壊に至る程の享楽性を併せ持つバーンスタイン。

この偉大なマイストロに、侍の無刀の心を重ね、

「全てを破壊し、全てを繋ぐんだ!」

ファシリテーター森さんの一貫した意志が伝わってきました。

そして

今回のキーワードは

「理解」と「破壊」

何のために理解するのか?

「解とは?」という問いを通して、「理解」という言葉のイメージを、さらりと反転させました。

この現実は、理解できないから説明できない、説明できないから統制できない、予測できない、期待できない…つまり理解なきところに希望などありゃしない。

理(秩序・道徳的規範)を、解(牛の角をばっさり刀で切り落とす、形あるものを破壊する)するところから、イノベーションを起こすのだと討論の方向性が観えた場面です。

〈討論のテーマ〉

何が何を破壊させるのか?

破壊の主体と対象とは?

ここでは、質問に対する更なる反転が起きました。

質問が答えを破壊させる、という新しいイメージに、ファシリテーター森さんも想定外の展開になったのではないでしょうか。

討論の終着点として、森さんが規定したのは一

「主体も対象も破壊する」

主体と対象を生んでいるのは、

ダイヤモンドよりも固く壊れない人間の固定観念=『観点』の破壊

全てを破壊し、主体も対象もない、存在不可能なZEROに戻ること。

さぁ、その時

わたしたちの前に立ちはだかるのは、ソフィスト・ゴルギアスの唱えた極端的懐疑主義です。

『何も存在しない。

たとえ存在するとしても、それを知ることはできない。

知り得たとしても、そのことを他人に伝えることはできない。』

完全学問であると言い切っている令和哲学は、懐疑主義をも超えていく希望の源泉となり得るのか?

異なる旋律を挟みながら、同じ旋律を何度も繰り返す輪舞曲(ロンド)。

異質性と同一性の反復から、イノベーションのアップグレードへ、新しいDNA創造へ向けた挑戦は続きます。

令和哲学アワードの詳細はこちらより

hey there and thank you for your info – I have definitely picked up

something new from right here. I did however expertise some technical points using

this website, since I experienced to reload the web site lots of

times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web

host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times

will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score

if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding

this RSS to my email and can look out for much more of your respective

interesting content. Ensure that you update this again very soon..

Escape roomy lista

Really good information can be found on web blog..